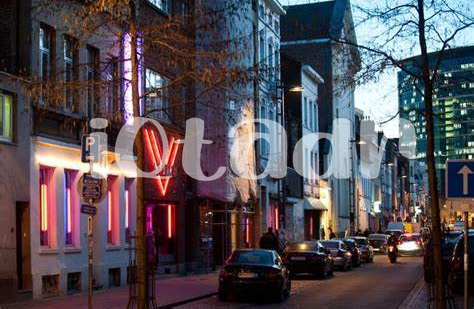

Découvrez L’impact Des Politiques Sur Les Prostituées À Bruxelles, En Particulier Dans La Rue Aerschot, Un Symbole Des Enjeux Liés À La Prostitution.

**l’impact Des Politiques Sur La Prostitution À Bruxelles**

- L’évolution Historique Des Politiques De Prostitution À Bruxelles

- Les Implications Sociales Des Lois Sur La Prostitution

- La Santé Publique : Un Enjeu Majeur À Considérer

- Les Perspectives Des Travailleurs Du Sexe À Bruxelles

- L’impact De La Stigmatisation Sur La Communauté

- Les Alternatives Possibles Aux Politiques Existantes

L’évolution Historique Des Politiques De Prostitution À Bruxelles

Au fil des siècles, les politiques relatives à la prostitution à Bruxelles ont connu des changements importants, reflet des évolutions sociales et des tensions culturelles. À l’origine, la prostitution était souvent tolérée, perçue comme une composante inévitable de la société, malgré quelques tentatives sporadiques de réglementation. Il a fallu attendre le XIXe siècle, une époque marquée par la montée de la moralité bourgeoise, pour que les politiques gouvernementales commencent à se formaliser. La mise en place de zones réglementées, comme le quartier des Marolles, était alors censée contrôler ce phénomène tout en le reléguant à des espaces spécifiques.

Avec le temps, les initiatives ont varié entre répression et régulation. Dans les années 70, la libéralisation des mœurs a conduit à une approche plus permissive, notamment en ce qui concerne le droit au travail des travailleurs du sexe. Cependant, la tendance s’est inversée au début des années 2000, lorsque des préoccupations concernant la traite des êtres humains et les conditions de travail des prostituées ont forcé les législateurs à redynamiser une politique plus rigoureuse. Celles-ci ont définitivement changé le paysage du travail du sexe, se bifurquant vers une notion où la santé et la sécurité des travailleurs devenaient centrales, un peu comme dans le cas de la prescription de médicaments où différents “elixirs” peuvent avoir des effets variés sur les patients.

Aujourd’hui, la législation bruxelloise continue d’évoluer, cherchant à équilibrer la protection des victimes, la santé publique et les droits des travailleurs. Les débats restent intenses, alors que certaines voix insistent sur la nécessité de développer des alternatives aux politiques actuelles, d’autres plaidant pour une réglementation plus stricte. Le chemin parcouru reflète une lutte constante entre les notions de moralité, de sécurité publique et de respect des droits individuels, tout en gardant à l’esprit les enjeux qui peuvent être aussi pressants que ceux d’un stock de médicaments que l’on doit gérer efficacement.

| Année | Événement |

|---|---|

| 19ème siècle | Introduction de zones de prostitution réglementées |

| Années 70 | Libéralisation des mœurs et droits des travailleurs du sexe |

| Années 2000 | Renforcement de la législation contre la traite des êtres humains |

| Aujourd’hui | Débats sur les politiques actuelles et leurs alternatives |

Les Implications Sociales Des Lois Sur La Prostitution

Les lois régissant la prostitution à Bruxelles ont entraîné des transformations significatives dans la dynamique sociale et économique des rapports entre les travailleurs du sexe et la société. Dans certains quartiers, comme la rue Aerschot, les prostituées se retrouvent souvent en première ligne face aux conséquences de ces régulations. Alors que le cadre légal vise à protéger ces femmes, les résultats peuvent parfois être contre-productifs, renforçant la stigmatisation au lieu de l’atténuer. L’absence d’un soutien réel, comme des services d’accès à l’éducation ou à la santé, crée des obstacles, rendant la vie des travailleuses encore plus difficile.

La stigmatisation associée aux lois peut également aggraver les inégalités sociales. Les pertes économiques subies par ces femmes sont conséquentes, et les règles peuvent mener à des pratiques illégales, rendant certaines d’entre elles vulnérables face à des exploitants malintentionnés. Par exemple, le besoin d’adopter des stratégies pour survivre les pousse, dans certains cas, à l’usage de “happy pills” ou autres substances. Cela ne fait qu’ajouter au “pill burden” déjà présent dans leur quotidien. Les lois pourraient, idéalement, offrir un cadre permettant d’améliorer la situation plutôt que de l’aggraver.

En outre, les politiques actuelles semblent inefficaces pour garantir une véritable protection. Les autorités compétentes ont souvent des approches qui entravent la liberté d’action des travailleurs du sexe, les condamnant à une marginalisation accrue. Ce phénomène est particulièrement évident dans des zones très surveillées, où l’interaction avec les forces de l’ordre génère davantage de crainte et alimente un cycle de stress et de méfiance. Ces conditions pèsent fortement sur leur bien-être psychologique et physique.

Il est donc essentiel de considérer des alternatives viables aux méthodes actuelles. Une approche empathique et inclusive pourrait transformer l’environnement et permettre de réduire la stigmatisation. Cela nécessiterait une réévaluation des politiques déjà en place et une volonté de collaboration, avec un accent sur l’éducation et le soutien à la santé. En se concentrant sur des solutions pragmatiques, il est possible d’améliorer non seulement les conditions de vie des prostituées à Bruxelles mais également de favoriser une meilleure acceptation sociale au sein de la communauté.

La Santé Publique : Un Enjeu Majeur À Considérer

La situation des travailleuses du sexe à Bruxelles, notamment celles qui se trouvent dans des zones comme la rue Aerschot, soulève d’importantes questions de santé publique. Les prostituées sont souvent exposées à des conditions de vie précaires et à un manque d’accès aux soins médicaux. Malgré la disponibilité de certaines drogues à usage médical, tel que les Happy Pills, beaucoup d’entre elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour obtenir des soins adéquats. Le manque de sensibilisation et de programmes ciblés rend la réalité encore plus difficile. Cela peut également mener à des problèmes de santé mentale, accentués par la stigmatisation sociale et le manque de soutien.

La santé des travailleuses du sexe est souvent compromise par des risques accrus de maladies transmissibles, nécessitant une approche proactive en matière de prévention. Les programmes de dépistage et de vaccination, qui pourraient être étendus à travers des initiatives gouvernementales, sont cruciales. En parallèle, la stigmatisation continue de rendre difficile l’accès aux ressources nécessaires pour un bon suivi médical. Par exemple, le manque de confiance envers le système de santé peut dissuader certaines d’utiliser les services disponibles, y compris ceux offerts par les pharmacies, souvent considérées comme des espaces inaccessibles et intimidants. Un changement dans la perception sociale est donc indispensable pour améliorer la situation.

Enfin, il est essentiel de développer des espaces de dialogue où les travailleuses du sexe peuvent partager leurs expériences et besoins. La création de services de santé adaptés à cette population pourraient favoriser un environnement de confiance et de soutien. Les politiques de santé publique devraient inclure des consultations avec des acteurs de terrain pour mieux cerner les défis uniques rencontrés par ces femmes. En prenant en compte leurs voix et en construisant des solutions collaboratives, il est possible d’améliorer considérablement leur santé et leur bien-être à Bruxelles.

Les Perspectives Des Travailleurs Du Sexe À Bruxelles

Dans le contexte actuel de Bruxelles, les travaux des personnes exerçant dans le secteur du sexe sont marqués par une diversité de perspectives qui reflètent des expériences distinctes. Parmi ceux qui travaillent, comme les prostituées sur la rue Aerschot, une lutte incessante pour la reconnaissance et le respect se dessine. Ces travailleurs du sexe, souvent marginalisés, aspirent à une approche plus humaniste et moins punitive, qui prend en compte leur humanité avant tout. Ils soulignent l’urgence d’une législation qui pourrait peut-être offrir un espace sécurisé pour s’exprimer et travailler sans crainte de répercussions légales.

De plus, les préoccupations concernant la santé physique et mentale se posent régulièrement. Les témoignages révèlent une population qui, face à la stigmatisation, se retrouve parfois isolée et vulnérable. Cela leur donne l’impression d’habiter une sorte de “Twilight Zone”, où l’acceptation sociale est rare. Les travailleurs parlent aussi de l’importance de l’accès à des ressources essentielles, tout en étant conscients des enjeux liés à la santé publique. Les discussions autour de l’usage de certaines substances, telles que les “Happy Pills” pour gérer le stress quotidien, viennent souvent à l’avant-scène.

Enfin, la solidarité entre les travailleurs est un aspect fondamental. Beaucoup d’entre eux se soutiennent mutuellement, partageant des connaissances et des stratégies pour naviguer à travers un système qui, à leurs yeux, semble parfois conçu pour les décourager. Ils aspirent à une société qui non seulement accepte leur choix de carrière, mais les considère également comme des contributeurs valables à la communauté. Cette prise de conscience renforce leur résilience et leur désir de changement, une lutte commune pour un avenir meilleur à Bruxelles.

L’impact De La Stigmatisation Sur La Communauté

Dans un environnement où la stigmatisation entoure la profession de travailleuse du sexe, la vie quotidienne des prostituées à Bruxelles est marquée par des défis considérables. Sur la rue Aerschot, où la visibilité de ces femmes est accentuée, la honte et le mépris sont souvent palpables. Cette marginalisation les pousse fréquemment vers des conditions précaires, les rendant vulnérables à diverses formes de violence et d’abus. La stigmatisation ne se limite pas à une perception sociale ; elle influence également l’accès aux soins de santé et aux ressources, créant un cercle vicieux de souffrance et d’isolement. Les femmes qui se trouvent dans cette situation se sentent souvent considérées comme invisibles, ce qui agit comme une barrière à leur intégration dans des réseaux de soutien, tant sociaux que médicaux.

La réponse de la communauté face à ces luttes ne peut être ignorée. Les alternatives existent, mais elles sont trop souvent étouffées par la peur et la méfiance. Les prostituées pourraient bénéficier d’un accès amélioré aux soins, adaptant les prescriptions aux besoins spécifiques de leur situation. Quand la stigmatisation s’atténue, cela pourrait ouvrir la porte à des dialogues constructifs, où l’inclusion des travailleurs de sexe serait au premier plan. Cependant, tant que cette stigmatisation demeurera une réalité, les efforts pour construire des solutions durables et efficaces seront voués à l’échec. L’invisibilité sociale n’est pas seulement une question d’image, mais un enjeu central qui nécessite une attention urgente.

| Actions | Conséquences |

|---|---|

| Stigmatisation des travailleuses du sexe | Isolement et vulnérabilité accrues |

| Manque d’accès aux soins | Détérioration de la santé physique et mentale |

| Dialogue et inclusion | Amélioration des conditions de vie et de travail |

Les Alternatives Possibles Aux Politiques Existantes

Dans un contexte où les politiques de prostitution à Bruxelles continuent d’évoluer, il est essentiel de considérer des approches alternatives qui pourraient apporter un soulagement tant aux travailleurs du sexe qu’à la société dans son ensemble. Une option serait de créer des espaces de travail sûrs et réglementés où les professionnels de la prostitution peuvent opérer légalement, bénéficiant ainsi d’un cadre de protection adéquat. Cela permettrait non seulement de réduire le stigmatisation sociale qui les entoure, mais également de garantir un accès facilité à des ressources sanitaires et psychologiques, comme des consultations pour des traitements à base d’Happy Pills ou autres substituts thérapeutiques.

Une autre proposition pourrait consister à mettre en place un système d’éducation et de sensibilisation pour les clients potentiels, en leur fournissant les informations nécessaires pour naviguer dans cet environnement de manière respectueuse. Cela pourrait inclure des campagnes de sensibilisation sur les risques associés à la consommation de services sexuels, qui, comme dans le cas de certains médicaments, nécessitent des directives claires pour éviter des conséquences négatives. En adoptant une approche éducative, la société pourrait progressivement diminuer l’acceptation de comportements nuisibles tout en renforçant le respect envers les travailleurs du sexe.

Parallèlement, il serait bénéfique d’explorer des modèles de travail communautaire où les travailleurs du sexe peuvent s’organiser collectivement pour défendre leurs droits. Ce modèle de gestion collectivisée permettrait d’intégrer des pratiques telles que le soutien mutuel et des groupes de discussion, qui ont prouvé leurs efficacités dans d’autres domaines, y compris chez les utilisateurs de traitements médicamenteux complexes. En favorisant cette approche, on pourrait non seulement améliorer les conditions de vie de ces professionnels, mais également les intégrer plus harmonieusement dans le tissu social de Bruxelles.